-

ルルル 本館

Guest House -

ルルル あたご館

Guest House -

シェアハウス

Share House -

ルルルについて

About LuLuLu -

ルルルブログ

LuLuLu Blog

泊まる + 暮らす

彼は何故あんなにも子だくさんだったのか? 牧野富太郎の考え方がよく分かるエッセイ「植物知識」

こんにちは 高知初のシェアハウス&ゲストハウス支配人のタローです

牧野富太郎の事が、日に日に詳しくなっていく私

牧野富太郎をモデルにしたNHK朝ドラ「らんまん」が来春に決まって以来、高知で1番牧野に詳しい宿になろう!と関連本を続々と読破中!

さて、今日読み始めたのは、牧野富太郎 著「植物知識」

情報によれば、最初に書かれたのは1949年、昭和24年だそう

確かに読むと古い

| 底本の親本: | 四季の花と果実、教養の書シリーズ |

| 出版社: | 逓信省 |

| 初版発行日: | 1949(昭和24)年 |

全体的には100数10ページの非常に薄い本。

花や果実についての由来や特徴などが、富太郎のイラストともに植物1つにつき、2〜3ページ毎位で語られるエッセーのような作り。

原産国がどこであり、その花の学名がなんである、などの非常に硬い内容だけでなく、過去の文学作品の中でどのように扱われていたとか、民間では薬として、こんな風に扱われているなど、牧野の縦横無尽の知識が背景にあった上で書かれていることがよく分かる文章。

読んでいると、「色々よく知ってるね〜」と感心する

そして、文章も読みやすく軽快

でも、読み終わってみて、1番面白かったのは、植物のエッセイ部分ではなく、牧野自身が書いた、まえ書きと後書き部分。

彼の植物全般に対する考え方が、かなり独特の世界観で表現されていて、彼を理解するのに、非常に役立つ!

「ボタニカ」などと違って、牧野本人が書いた文章なので、彼の知識はもちろん、考え方なども含めてビシビシ伝わってくる

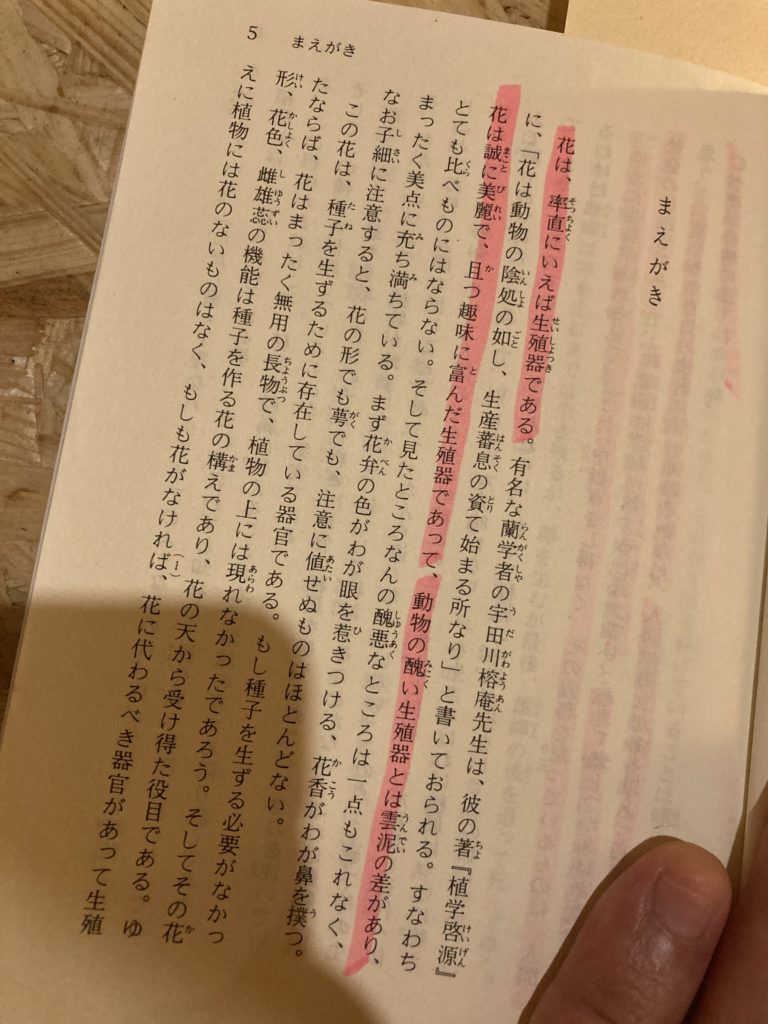

まず、前書き1行目からパンチがある!!!

「花は、率直に言えば生殖器である」

「動物の醜い生殖器とは雲泥の差があり・・・」

動物の生殖器は醜いか・・

なるほどね、確かに言われてみるとその通り! だけど・・

そこ比べる???

というか、そういう風に世界をみていたのか〜 なるほどね

さすが植物一筋の牧野さんらしい一文ですな〜

そんでもって、これ

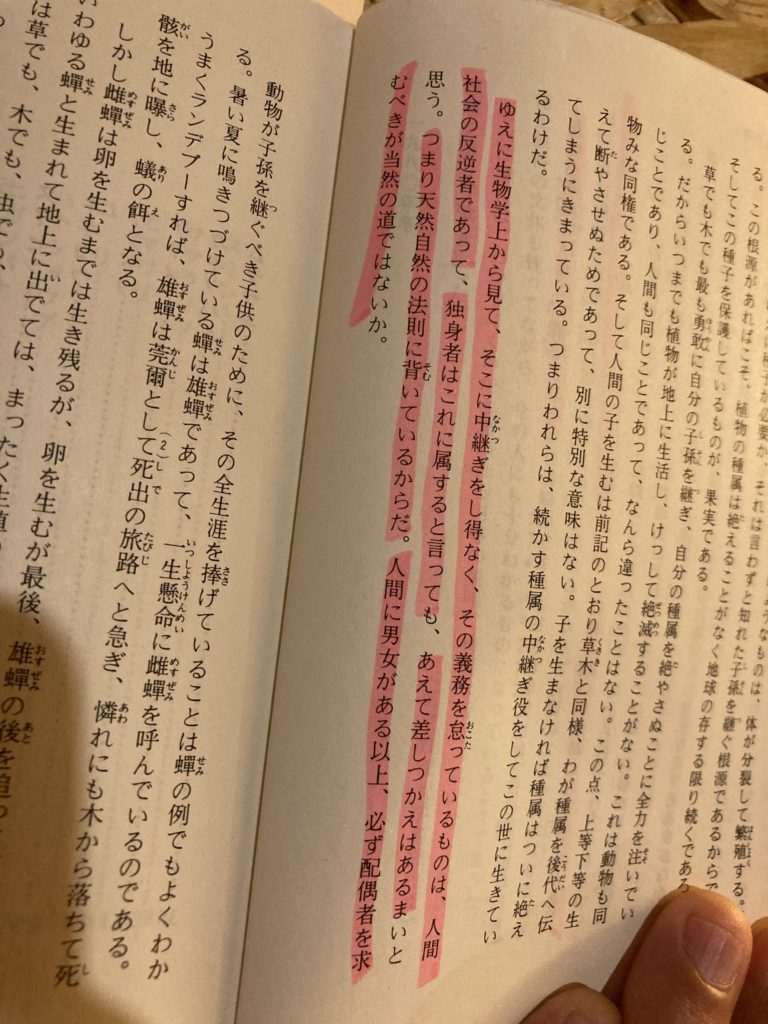

今の時代だとアウトな考え方だけど、植物学、生物学を研究する者として、こう考えるのも分からんでもない・・

ゆえに生物学上から見て、そこに中継をしえなく、その義務を怠っているものは、人間社会の反逆者であって、独身者はこれに属するといっても、あえて差し支えはあるまいと思う。つまり天然自然の法則に背いているからだ。人間に男女がある以上、必ず配偶者を求めるべきが当然の道ではないか。

植物知識 牧野富太郎

同じくこちらも、子を産む、残すということに関しての、彼の世界観が表れている

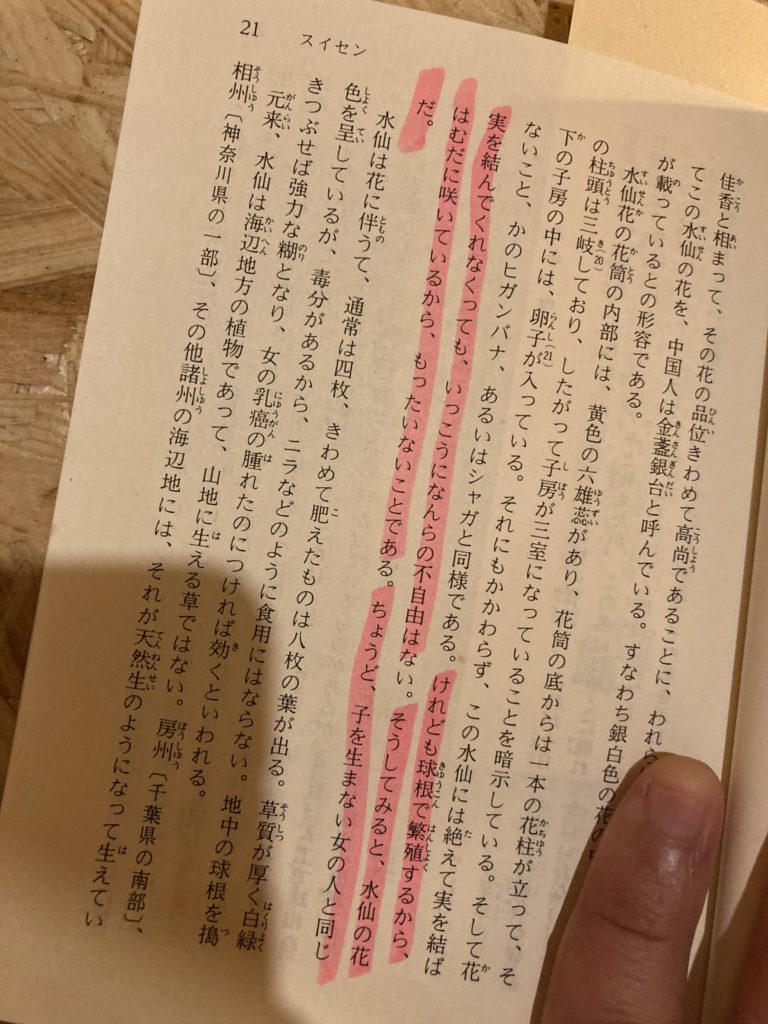

スイセンについての文章中

けれども(スイセンは)球根で繁殖するから、実を結んでくれなくてもいい、一向に何らの不自由は無い。そうしてみると、水仙の花は無駄に咲いているから、もったいないことである。ちょうど、子を生まない女の人と同じだ。

植物知識 牧野富太郎

繁殖には関係の無い、スイセンの花をして、「子を産まない女の人と同じ」!

彼の育った時代を考えると、わりと普通のものの考え方だったのかな・・

でも、彼の生涯を見てみると、時代性よりも、植物を研究する中で育んだ思想が、こう考えさせるに至ったのでは?と強く思うようになった

特にこの本を読んで!

牧野は生涯、奥さんであるスエとの間に13人の子をもうけたらしいが、実は成人まで生き残ったのは、確か6人ほど。

かなりの貧乏生活を送っていたし、超多忙な研究生活だったはずなのに、何故に子供そこまでほしがるのか、妙に不思議に思っていた。

ちなみに、明治中期の平均出産人数は5.8人だったそう

この数字から見ても、かなり多いことが分かる

奥さんことが、かなり好きだったみたいだし、意外に精力絶倫だった?

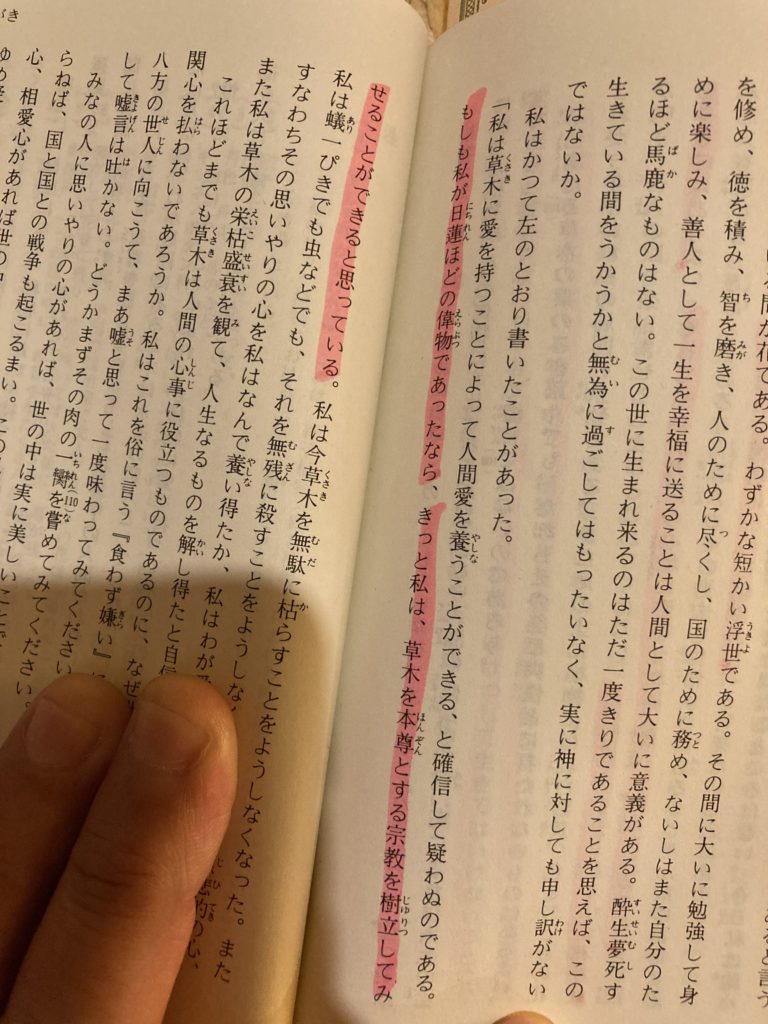

それもそうかも知れないけど、この本を読むと、彼が植物の研究をする中で、子孫を残す、ということにかんして、人間も植物と同じように、絶え間なく子孫繁栄のために、繁殖活動を行うべし、と考えていたようにも感じる。

産まない人を社会の反逆者と言い切るあたり、かなり強い思想を感じる

いや、これが、明治男子のわりと当たり前の感覚だったのかななあ?? どうだろ?

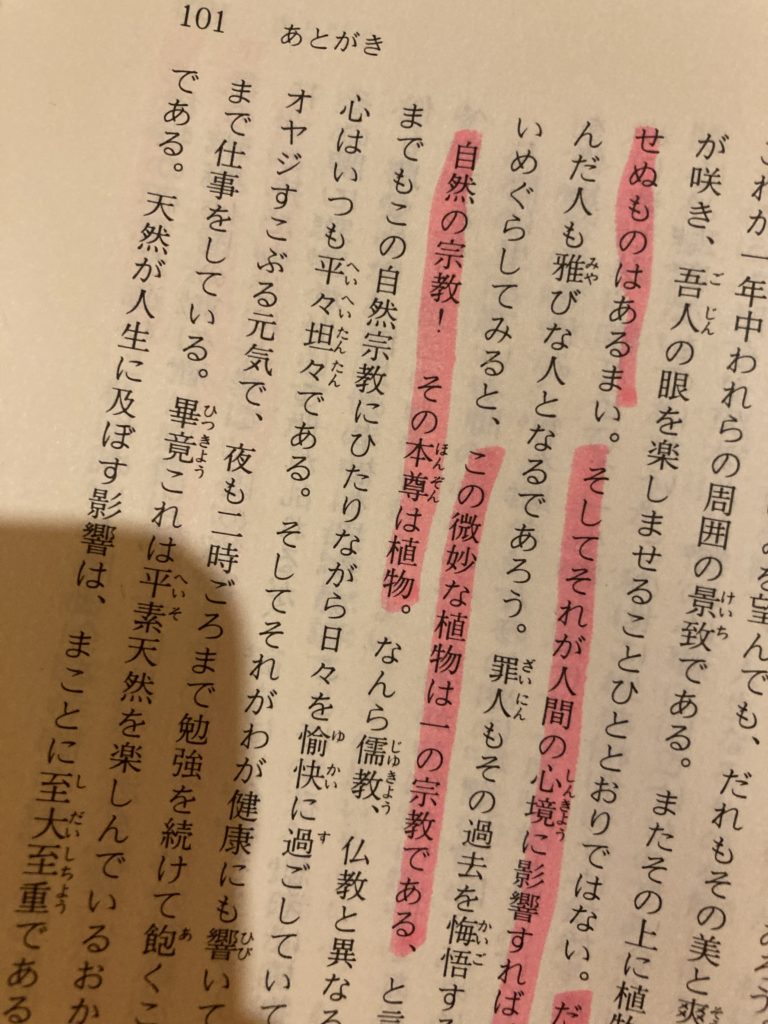

そして、あと書きに書かれた、この文章で、決定的に牧野富太郎の考え方を知る

「植物は宗教である!」

「自然の宗教。その本尊は植物」

そうか、牧野富太郎は「植物教」の信者だったという訳ね

凄くスッキリとするわ〜

もちろん、半分冗談で言っているんだろうけど、こういう風に考えると、彼の生涯を通じての一連の行動や、上記のような考え方も、すごく説明がつく

牧野富太郎がもし再び生まれて、もう一仕事するとしたら、植物自体を信仰する宗教を作り出すに違いない!

いやあ〜、短い本でしたけど、牧野富太郎の考え方が、非常に凝縮された、とてもわかりやすい本でした。

でもね、この本から読み始めても、あんまり面白くないと思う

やっぱり、「ボタニカ」とか、牧野富太郎の伝記を読んで、彼のドラマが頭に入った上で読むと、この本がよく理解できるような気がする・・

ぜひ、牧野ファンの皆さん読んでみて!

というわけで、来年のNHK朝ドラ「らんまん」が楽しみです!!!

では、牧野ファンの皆さん、高知へ来る際にはルルルでお待ちしております!!!

あわせて、こちらの記事もどうぞ!

LINEからのお問い合わせはこちら

080-9297-0650

↑↑↑

スマートフォンから電話番号を

タップすると直接発信可能です